전 백산고 교감을 지낸 정재철(鄭在喆, 1955-)선생은 지운 선생과 관련된 기고문을 여러편 남기셨다. 지운 선생이 기거하던 대수리가 백산중고와 지척이고 1949년 백산중고를 설립한 고산(孤山) 정진석(鄭振奭, 1920-2005) 선생이 지운 선생 막내 동생인 김복수(金福洙) 선생과 함께 청년시절 부안군 공산주의 청년동맹을 결성한 인연이 있을 정도로 지운 선생과 백산중고는 인연이 깊기도 하다. 정재철 선생은 1955년 8월 1일 부안군 주산면 화정에서 주산지서 경찰공무원 정득술 선생과 전주 이씨 어머니 사이에서 4남2녀중 장남으로 태어나 백산중고를 나와 전북대 사학과를 졸업하였으니 나에게는 대학 선배이기도 하다. 88년 전교조 이전의 전교협 활동부터 시작했던 민주인사이기도 하다. 지운 선생의 2폭 소병풍 2점을 소개하며 정재철 선생의 기고문 2편을 함께 소개한다.

.

[정재철 선생의 기고문 1]

遲耘 先生의 歸去來

.

동진의 도연명은

"돌아가자!(歸去來兮 귀거래혜)

전원이 황폐해지려 하는데 어찌 돌아가지 않겠는가.(田園將蕪胡不歸 전원장무호불귀)"

라고 귀거래사(歸去來辭)를 부르며 고향으로 돌아와 땅을 파고 밭을 일구었다.

.

귀거래사의 진수는 다음 대목에 있다 할 것이다.

"술병과 잔을 끌어당겨 스스로 따르고(引壺觴以自酌 인호상이자작)

정원의 나뭇가지 바라보며 얼굴에 기쁨이 가득하구나.(眄庭柯以怡顔 면정가이이안)

남쪽 창에 기대어 오만함에 의지하고(倚南窓以寄傲 의남창이기오)

무릎을 겨우 거둘만한 곳을 찾아 편안함으로 바꾼다.(審容膝之易安 심용슬지이안)"

.

“審容膝之易安”

지운 선생의 ‘이안실’은 분명 이 대목에서 따왔을 것이다. 2008년 3월 지운 선생 22주기를 맞아 부안의 지인들과 함께 지운 선생을 찾았었다. 전북 부안군 백산면 대수리에 있는 지운(遲耘) 김철수(1893~1986) 선생이 1968년에 손수 지으신 토담집 이름은 ‘이안실(易安室)’이다. 중국 동진의 시인 도연명(陶淵明, 365~427)처럼 귀거래(歸去來)를 한 것이다.

.

도연명(365~427)은 팽택현의 현령이었다. 그가 받았던 녹봉은 쌀 닷 말이었나 보다. “나는 5두미(五斗米)를 위하여 향리의 소인(小人)에게 허리를 굽힐 수 없다”고 개탄하였다 한다.

.

지운 선생을 어찌 도연명 따위와 비유할 수 있으리.

- 1921년 이동휘와 함께 고려공산당 결성

- 1925년 조선공산당 조직부장

- 1929년 조선공산당재건설준비위원회 위원장

- 1930년 치안유지법으로 검거 10년형 언도

- 1938년 출감

- 1940년 조선사상범예방구금령으로 서대문형무소에 재수감

- 1945년 광복과 함께 출감

그는 해방정국에서 민족진영의 통합을 위해 진력을 다하였다. 그러나 좌절을 넘어 환멸이었다. 그는 귀거래사를 부르며 낙향하여 밭을 갈고 씨를 뿌렸다. 흙집을 지어 동으로 창을 내고 유유자적, 태연자약하며 ‘오(傲)’에 의지하여 ‘안(安)’으로 바꾸어냈다.

.

그가 강릉에서 옮겨다 심은 오죽(烏竹)이 토굴처럼 낮은 지붕보다 더 높게 자라났다. 남녘에서 가져다 심은 차나무는 아직도 그의 손길을 기억하고 있는 듯했다.

.

끝이 안보이는 탐욕으로 공멸을 재촉하는 세상 한 켠에서 지운 선생의 이안실은 고대광실보다 더 찬연하게 빛나고 있었다. 그가 마지막으로 기댔던 곳은 고향, 그리고 자연이었다.

.

그에 대한 평가는 후세로 미룬다며 그의 묘비는 백비로 남겨두었다. 2005년에야 아리랑의 주인공 김산과 함께 건국훈장 대통령장에 추서되었다.

.

"꽃과 자연을 좋아하여 집 앞에는 자그마한 화단을 가꾸고는 애써 가꾼 꽃들은 지인들에게 아낌없이 나누어주곤 하였다. 여러 차례 지리산과 설악산을 등반했는데 87세 때에도 설악산 대청봉을 혼자 등반하였다. 눈덮인 설악산을 검정색 무명두루마기에 흰 고무신을 신고 올라가는 할아버지를 공원관리자들이 만류했지만 듣지 않았다. 이곳에서 탈진하여 두 번이나 죽을 고비를 넘겼으나 끝내 등정에 성공하였다.

.

울릉도에 진달래와 종달새가 없다는 말을 듣고 울릉도에 여행 갈 때는 진달래와 종달새 한 쌍을 가져가기도 했다. 단종이 귀양살이하던 강원도의 청령포를 밤에 배를 타고 가다가 배가 전복되는 통에 죽을 고비를 겨우 넘기기도 했는데, 이곳에서 단종의 영혼이 깃들었다는 두견이 소리를 밤에 듣고자 했던 것이다." - 정재철(백산고 교사)

.

[정재철 선생의 기고문 2]

잊혀져가는 독립투사를 기리며 [특별기고] 지운 김철수 23주기와 기억의 역사

.

80년대 초 12월의 날씨는 꽤 쌀쌀했다. 해가 그림자를 길게 드리운 저녁때에 몸집이 작은 한 노인이 부안 읍내 구시장으로 들어가는 들머리 최가축 병원 앞에서 2시간여를 쪼그리고 앉아 있었다. 중절모에 정갈한 흰 두루마기, 흰 고무신이 그가 가진 모든 것처럼 보였다. 다른 갈만한 곳도 마땅치 않은지 시간이 흘러도 그 자리에 처음처럼 앉아 있었다. 한 시간여를 더 기다리자, 그 때야 출장에서 돌아온 최원장이 노인을 모시고 병원 안으로 얼른 들어갔다. “추운데 이렇게 밖에서 떨면서 계시면 어떻하신다요, 다른 집에라도 들어가시지…” 걱정하는 말이 밖에까지 새어 나왔다.

.

백두산 호랑이처럼

.

추운 곳에서 떨고 있었던 구순의 노인은 독립운동가 지운(遲耘)김철수(金錣洙 1893-1986)였다. 그의 추모비에는

.

당신은 일제강점기 한, 일, 중, 소 넘나들며 민족해방에 온몸을 바쳤습니다. (중략)

생사 넘나드는 옥고 14년에 맞은 해방의 감격 속에서 민족의 단합된 통일조국을 이루려 헌신하였으나 국내외 정세에 환멸을 느껴 정계를 은퇴하고 낙향했습니다. 겨울 칼바람과 같은 공안당국의 감시를 받으면서도 외딴 한 칸 토담집에서 통일의 봄꽃이 필 것이라는 믿음으로 의연하게 이겨냈습니다.

.

그는 백두산 호랑이처럼 표호하며 조국해방을 위해 한국과 일본, 중국과 소련을 넘나들며 싸우던 전사였다. 죽음을 각오하고 일본과 싸웠다. 모진 감옥살이도 조국에 대한 그의 간절한 사랑을 끊지 못했다. 일본의 고문과 회유에도 굴치 않고 몇 번의 죽을 고비를 넘겨 감옥에서 해방을 맞는다.

.

해방된 조국의 현실은 녹녹치 않았다. 독립운동을 위해 택한 사회주의 이데올로기는 조국해방을 위한 도구였을 뿐인데, 현실은 이데올로기라는 유령의 집으로 김철수를 몰아넣고 단죄했다. 그가 몸 받쳐 일본과 치열한 싸움에 나선 것은 오로지 조국의 해방이었다. 그러나 해방된 정국이 좌우익 싸움으로 변질 되면서, 조국해방을 방해하던 친일파들이 부끄러운지도 모르고 애국주의자인양 행동하는 볼썽사나운 일도 벌어졌다.

.

외로운 터

.

백산면 대수리 야트막한 야산에 자리 잡은 10평 안팎의 초라한 외딴집은 김철수가 손수 지은 것이다. 이 집에 살면서 조국의 통일을 염원하며 작은 고통이라도 나눈다는 자세로 자신의 토담집을 ‘이 정도면 편안하다’는 뜻으로 ‘이안실’(易安室)이라 이름 지었다.

.

이안실을 찾는 사람들은 감시의 눈을 피해 조심스럽게 토담집으로 스며들었다. 늙고 병들어 자기 몸조차 가누기 힘든 노인은 외로움에 갇히고, 이데올로기의 단죄에 갇히고, 친일파들의 황당한 매도에 분노하며 유폐된 방에서 어둡고 긴 침묵과 함께 살았다.

.

김철수는 명백한 독립운동 공적이 있고 친북활동의 전력이 없었음에도 사회주의자였다는 이유 하나로 1급 감시대상으로 분류돼 공안당국의 감시를 평생 받았다. 또 민족주의적인 성향 때문에 북한으로부터도 환영받지 못한, 남북 분단 현실을 상징하는 인물이 되었다.

.

길따라 작은 기념관을

.

국가보훈처는 광복 60돌을 맞아 건국훈장 독립장을 김철수에게 추서했다. 세상을 떠난지 10여년만의 일이다. 살아생전 감시를 일삼던 조국이 죽어서야 그의 항일 독립운동을 인정한 것이다. 그에 대한 서훈은 우파 독립운동가의 활동만 배워온 우리들에게 비로소 반대쪽의 독립운동사도 볼 수 있는 의미 있는 계기가 되었다.

.

올해 23주기를 맞아 그의 이름을 기억하고 모습을 지켜봤던 지인들이 하나 둘 세상을 등지고 있다. 갈수록 사람들의 기억에서 지워지면서 그의 이름도 ‘망각의 늪’속에 갇히게 되었다. 김철수를 끌어내어 ‘기억의 역사’로 다듬고 알릴 방법은 없을까. 이생에서 춥고 초라하고 외롭고, 올바른 평가를 받지 못한 채 살다 가신 독립운동가를 무책임하게 방치하는 것은 역사의 훼손이며 죄악이기 때문이다.

.

이 시점에서 지역에서 할 수 있는 일은 무엇일까? 지금이라도 김철수를 기념하는 기념관을 계획하면 어떨까. 자료도 모으고 기억할 수 있는 행사도 개최하여 그를 이제 밝은 기억의 광장으로 나오게 할 때이다. 부안만 해도 대수리에서 평교까지의 길, 하서의 큰 다리에서 딸이 살던 돈지까지 그가 걷던 길에 ‘지운길’이라는 자그마한 팻말이라도 붙였으면 좋겠다.

.

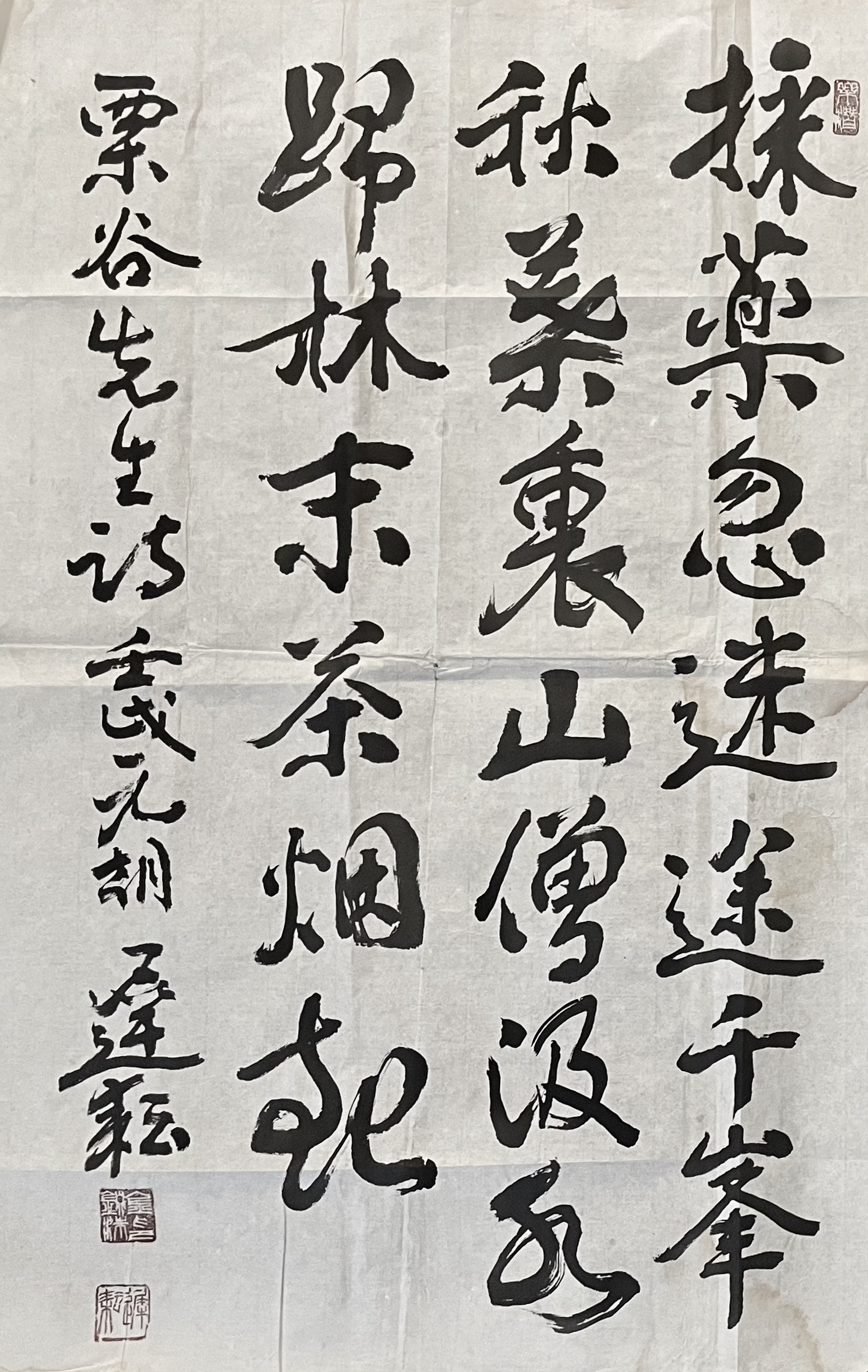

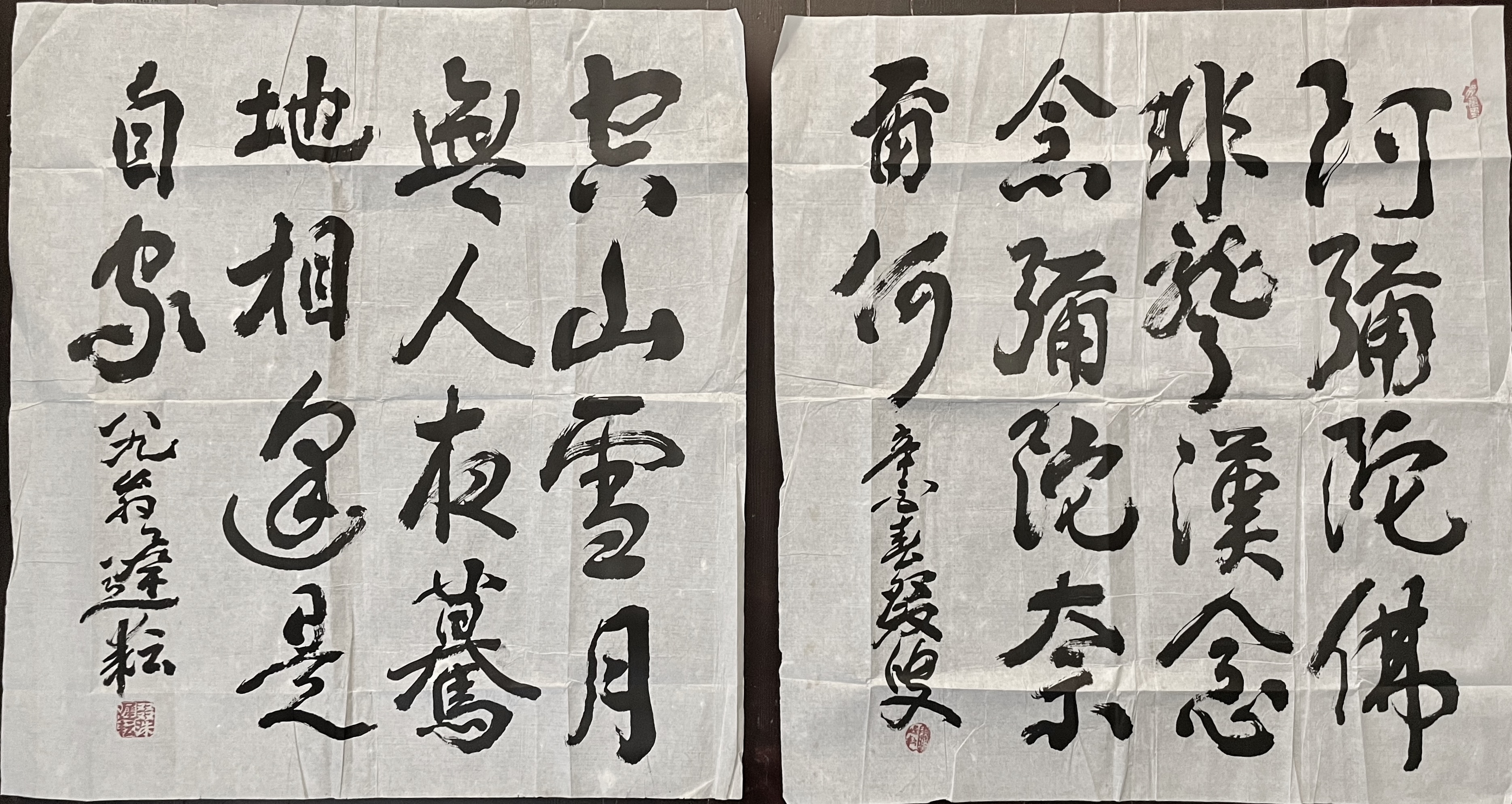

생전에 그가 할 수 있던 일은 주변사람들에게 도연명의 귀거래사(歸去來辭) 등 다양한 글귀를 써주는 일이었다. 작은 기념관에서 그의 조국사랑과 그가 써서 사람들 손에 쥐어준 묵향(墨香)의 그윽함을 만날 수 있다면, 그를 평생 옥죄었던 감시와 외로움을 벗고 망각의 늪에 유폐된 그를 역사의 진실로 끌어내는 작은 출발이요 예의가 아닐까.

정재철 (백산고 교사)

.

[참고: 백산중고 설립자 고산(孤山) 정진석(鄭振奭, 1920-2005)]

.

고산(孤山) 정진석(鄭振奭) 선생은 정익모(鄭益模) 선생과 유달천(柳達川) 여사의 5남매 중 막내로 1920년 부안군 백산면 덕신리 임방마을에서 태어났다. 고산 선생은 초등학교 졸업 후 강의록으로 보통문관 시험 준비를 독학으로 하다가 선린상업학교 전수과 1학년에 입학하였다가 유학의 꿈을 갖고 일본으로 건너가 보선상업학교에 3학년으로 편입학하여 유학생활을 시작했여 동경 입명관 대학 전문부 법정학과에 입학하여 출판사에서 직장생활을 하며 야간으로 대학에 다녔다.

.

그당시 이광수, 최남선, 김연수 등 친일인사들이 일본까지 건너와 일본의 조선인 학생 특별지원병 격려대강연회를 열어 조선 유학생들에게 일본을 위해 전선에 출정하라는 연설을 했다. 그러나 고산 선생은 일본제국의 침략전쟁에 우리 조선 사람이 참전하여 싸우는 것은 무의미 하다고 생각해서 강제 징병을 거부했다.

.

해방 이후 조선은 ‘친일파 청산’과 ‘새로운 사회 건설’이라는 시대의 과제가 있었다. 고산 선생은 이를 위해 고향 백산에서 청년동맹 활동을 시작했다. 10월에는 조선공산주의 청년동맹 부안군 지부가 조직되자 책임비서에 김용술, 정진석은 비서가 되었다. 1946년 봄에 내변산 실상사에서 부안군당 1차 당 대회를 열어 책임비서에 김복수(지운 선생의 동생), 조직부장에 김태종이 선임되었다. 이때만 해도 사상 활동이 반합법적이었기에 모두가 희망과 활기가 가득하였다.

.

1947년 3월 22일 전국 24시간 총파업 투쟁이 있었다. 부안에서는 총파업을 확대하여 군민항쟁 형태를 이루었다. 이를 계기로 조직이 드러나면서 탄압과 테러의 구실을 주었고, 간부들은 대부분 몸을 피했다. 백산면에서는 고산 선생을 좌익진영의 대표로 낙인찍어 우익 테러단들이 집안 가구를 부수고 약탈해갔다.

.

고산 선생이 군산여상 교사로 근무하던 군산에는 1946년 겨울부터 서북청년들이 군정의 비호아래 갖가지 테러를 하면서 좌익청년단체와 노동단체들과 충돌을 일으켰다. 테러를 마친 서북청년단의 강연에 학생들을 참여시키라는 교장의 지시를 고산 선생과 동료교사들은 거부했다. 테러단체의 강연에 학생들이 무엇을 배울 것인가라는 의구심이 들어서였다.

.

그 후에 교장의 지시가 부당하다며 사표를 내고 백산중학교 설립 기성회를 결성하여 1949년에 학교 인가를 받아 조재면 선생을 명예교장으로 고산 선생은 교감이 된다. 학생들을 모집하여 운영하다가 한국전쟁이 나자 더 이상 교사의 역할 만 할 수 없는 상황들이 생겼다.

.

부안에는 1950년 7월 20일에서 9월 28일까지 인민공화국 정부가 들어섰다. 고산 선생은 이 기간 동안에 군당 선전부 강사로 배치 받는다. 9월 28일에는 인민군이 물러가고 인공에 관여한 사람들은 변산에 입산하여 산 생활을 시작했다. 입산 뒤 고산 선생의 역할은 조직부 책임지도원, 주산면책 지도위원, 백산면당 책임을 맡았다. 그러나 정진석은 강력한 폭력 투쟁이나 사람들을 살상하는 일에는 관여하지 않았다. 변산에서 1952년 4월에 생포된 후 남원포로수용소에서 두형님의 헌신적인 도움으로 출소할 수 있었다. 출소 후에는 조용히 농사짓는 일에 열중하였다.

.

백산중학교에 1955년에 평교사로 복귀했고 이 후에 동료들과 함께 학교를 현 위치로 이전하고 고등학교도 설립하여 진학 할 수 없는 가난한 학생들에게 배움의 길을 열었다. 교사들과 함께하는 투명하고 따뜻한 학교 운영하여 전주고등학교에 몇 차례 수석을 낸 실력 있는 지방 명문학교로 키웠다. 1977년의 배구단 창단과 전국대회 우승 등 백산학원은 시골에 있지만 많은 인재를 길러냈고 부안을 대표하는 학교로 성장했다.

.

5공 때는 향토사단에서 각 지역 학교를 방문해서 교사들을 상대로 안보교육을 하겠다는 전화를 해왔다. 이때 고산 선생은 교사들에게 교육을 받아야 할 사람들은 당신들이 아니냐고 되물어서 이들의 교육을 거부했다. 2003년에 부안에 핵폐기장 문제가 터졌을 때, 반핵해야 한다는 분명한 입장을 밝히고 단식을 하는 문규현 신부를 자주 방문하여 대화했다.

.

고산 선생은 통일에 관심이 컸다. 일제 시대와 해방 공간에서 이념 때문에 죽음을 넘나드는 모진 고통을 겪었고 분단 현실을 온 몸으로 체험하면서 통일이 되어야 외세의존이나 분단 때문에 생긴 여러 모순들이 해결될 수 있다고 생각했다. 통일이 역사의 방향이라고 말했다.

.

“우리는 지긋지긋한 외세에 의존하는 망국의 사대주의를 버리고 평화 통일을 바라는 힘을 집결시켜 일차적으로 남북평화 관계를 수립하기 위하여 전진하여야 한다. 나는 다 살았지만 나의 자손, 아니 우리 민족의 후대들을 위하여 평화통일로 한 걸음 한 걸음 나아가야 한다. 이 길만이 우리 7천만 겨레와 조국에 희망이 있는 것이다.”(자성록『옳고 그름을 떠 나서』‘내가 바라는 조국’에서)

.

고산 선생은 암으로 투병하다 2005년 9월 백산면 오곡리 머우실 선산에 영면하였다.

.

연 보

1920 전라북도 부안군 백산면 오곡리 671번지(임방마을) 출생

1927~8 서당에서 한문수학

1938백산 보통학교 6학년 졸업

1939 선린상업학교 전수과 입학

1942 일본 동경 보선상업학교 5학년 졸업

1942 일본 동경 입명관대학 법정학과 입학, 한국인전문대생 특별지원병실시로 학업 중단

1943 귀향

1945 전북도회계과 근무

1945 9월 백산면 청년동맹참여

1945 10월 김복수((金福洙, 지운 선생 막내 동생) 지도로 부안군 공산주의 청년동맹 결성

1946 9월 군산여자 상업학교 교사근무

1947년 10월 군포고령 위반 징역 6월 집행유예 2년 선고. 건강악화로 귀가요양

1948 백산중학교 설립 기성회 발족, 총무부장 맡음

1949년 11월 재단법인 백산학원 및 사립 백산중학교 설립인가 동시에 교감취임

1950년 8월 부안군당 선전부 강사로 소환당함

1950년 10월 변산에서 입산 생활

1952년 4월 변산 덕성봉 비밀 아지트에서 피체

1952년 6월 석방 출소

1955년 2월 백산중학교 평교사 부임

1961년 2월 교장 취임

1966년 2월 백산고등학교 설립 교장 겸임

1986 지운 김철수 추모사업회조직, 추모사업회 회장 맡음

1989년 11월 백산학원 이사장 취임

1991년 9월 민선 초대 전북 도교육위원 피선

2003년 10월 백산학원 이사장 퇴임

2005년 9월 사망. 묘소는 백산면 오곡리 머우실 선산

.

+++

|

|

| 2 採藥 忽迷途 千峯 秋葉裏 山僧 汲水歸 林末 茶煙起 약초를 캐다가 문득 길잃어 천 개 산봉은 단풍잎에 싸이고 산중의 스님은 물을 길어 돌아가는데 숲 끝에선 차 달이는 연기 피어오르네. *起句 끝자가 路로 된 것도 있구만. |

1 Kyzbma Yang 世味 少知音 世傳하는 두 형태는 <世路 소지음>이거나 <擧世 소지음>인데, 기억에 착오가 있으셨던 모양이로군. |

|

|

| 2 | 1 Kyzbma Yang 阿彌陀佛 非聾漢 念念彌陀 奈爾何 아미타불은 귀머거리가 아닌데 미타를 외고 또 외니 그대를 어찌할거나 辛丑春 叕叟 |

https://youtu.be/DnFZ-fLbg3U?si=OzZU5vB9nV2W21wl

https://youtu.be/E7WRPguTV9E?si=LQxFBjQS2dsn1YCd

'0. 韓山李氏 > _091 지운서화' 카테고리의 다른 글

| 지운(芝雲) 김철수(金綴洙, 1893~1986) 선생 서화 작품 272~285 (0) | 2020.10.29 |

|---|---|

| 지운(芝雲) 김철수(金綴洙, 1893~1986) 선생 서화 작품 251~271 (0) | 2020.10.27 |

| 지운(芝雲) 김철수(金綴洙, 1893~1986) 선생 8폭 소병풍 서화 작품 312~324 (0) | 2020.10.25 |

| 지운(芝雲) 김철수(金綴洙, 1893~1986) 선생 8폭 병풍 서화 작품 299~309 (0) | 2020.10.25 |

| 지운(芝雲) 김철수(金綴洙, 1893~1986) 선생 서화 작품 222~235 (0) | 2020.10.24 |